加藤博久 1955年生まれ、67歳。石崎嵩人 1985年生まれ、37歳。ちょうど30歳ぶん年の離れたふたりが、世の中でごくふつうに使われている「ある言葉」を取り上げ、その意味についていま一度考えを深める対話「それはほんとうはなんであるのか」。

初めに公開された「『自分らしさ』とはなんであるのか」から半年、今回は「自然」をテーマに、加藤さんの自宅でもある、兵庫県川西市BOOKS + コトバノイエからお送りします。

加藤 博久(かとう ひろひさ)

1955年滋賀県生まれ。BOOKS+コトバノイエ店主。

2005年、ある建築家との出会いをきっかけに家を建てる。家を建てたことがきっかけとなり、自宅を古書店としてオープンさせる。本をきっかけに訪れる人達と店主との間に、色んなことが起こり始める。イエを飛び出して、本を出張させることもある。石崎 嵩人(いしざき たかひと)

1985年栃木県生まれ。Backpackers’ Japan取締役CBO。

2010年、友人3人とともにBackpackers’ Japanを創業。会社や事業のブランディングやクリエイティブディレクションを担当。個人の活動として文筆や出版も行う。

「人と自然」は不自然? 人と自然を分けることはできるのか

加藤 今回は「自然」っていう言葉について話してみたいと思うんだけど、naturalじゃなくてnatureのほうの自然。世の中的にアウトドアとかグリーンとかの文脈でぼんやりとした共通イメージみたいなものがあると思うんだけど、あらためてじゃあ自然ってなに?って尋ねられたらどうもクリアに説明できない、というかはっきりしない。なんかこの前の「自分らしさ」以上に、「ほんとのことはあんまりわかってないのに、なんとなく記号みたいに使われているような言葉」の典型なんちゃうかなあと思うわけ。

石崎 使い方が難しいですよね、「自然」という言葉。あらためて考えてみると、いったい何を指して言ってるのか自分でもよくわからなくなってしまう感じがあります。

石崎 会社でキャンプ事業をやっているので自然の話はよくしますし、親しい会社の中にも「自然」をキーワードにしているところは多くあります。だからこそ「自然とはいったいなんなのか」について一度しっかりと捉えたいなと感じています。都市に対する自然なのか、人工に対する自然なのか、人間に対する自然なのかでも少しずつ意味は変わってくるし、そのどれでもないかもしれない。どちらせよ、一言でくくれるものじゃないじゃないなって。

加藤 例によって最後まで正解は見つからないかもしれないけど、ちょっと探ってみようか、それ。お互いのなんとなく気になる言葉を拾い集めて、その「言葉の海」を漂ってみようというのが、ぼくらの対話のそもそものインスピレーションだからね。

石崎 そうですね。まずぼくから加藤さんにお聞きしたいのですが、さきほど例でも挙げたように、「都市」にしろ「人工」にしろ「人間」にしろ、一般的に自然と対比されるのは「人」なんだと思います。この関係性についてはどう思いますか?

加藤 ぼくは、その二元論的な文脈に疑念があるんだよね。なんでかというと、じゃあ人間は自然には含まれないの?って思うわけ。人って、森とか海とか太陽とかと別のところで存在しているわけじゃなく、この地球っていう星、もっと言えばこの宇宙のなか、同じ次元のなかで生きてるものだっていうふうにぼくは感じていて、それらすべてを自然と考えるなら、やっぱり「人と自然」と分けてとらえるのは、なんかちょっと不自然やなあって。

石崎 人間と自然で分ける場合、その境目がかなり曖昧じゃないですか。動物はどちらに属するかを考えてみると、直感としては自然の方にカテゴリーされる気がするけど、そうなると、では動物と人間はなにが違うのか、という疑問に行き着いてしまう。

加藤 そうだよね。たとえばビーバーは木を集めて家をつくるけど、人間だって住むために木や土で家をつくる。それなのにビーバーは自然で、人間の営みは自然じゃない……となると、どうも腑に落ちない。極端にいうと、東京のビル群もカッコウの巣も、そこになんの違いがあるの?って思ってしまう。

石崎 ぼくは、正直に言うと、自然を語るときに人と対比させていること自体、すごく人間本位というか、勝手だなあ、偉そうだなあという感触があります。自分たちで人間の対局にあるものを「これが自然」と決めつけて、人との関係を語ったり、関与の仕方を唱えたり、過剰にありがたがったり。結局人間の手の中でこねくり回してるだけじゃないかって。自然について考えを深めるなら、語るのをやめた方がいいんじゃないかとさえ思ってしまうときがある。ぼくの「使い方が難しい」の感覚はこのあたりに起因している気がします。でも、このもやもやを、ぜんぜんうまく解消することができないんですよ。

「自然」はモヤる。都市の形成から生まれた多義的な自然観

加藤 「ありがたがる」って話があったけど、それは人の歴史の中ではごく最近のことだよね。もともと畏れの対象として存在していたはずの自然というものに対する感じかたが変わってきたこと自体、この100年とか200年の話ちゃうかな。

石崎 確かにそうですよね。時代によって自然観は変わり続けているし、ぼくの感じているもやもやって、現代特有の感覚なんでしょうね。

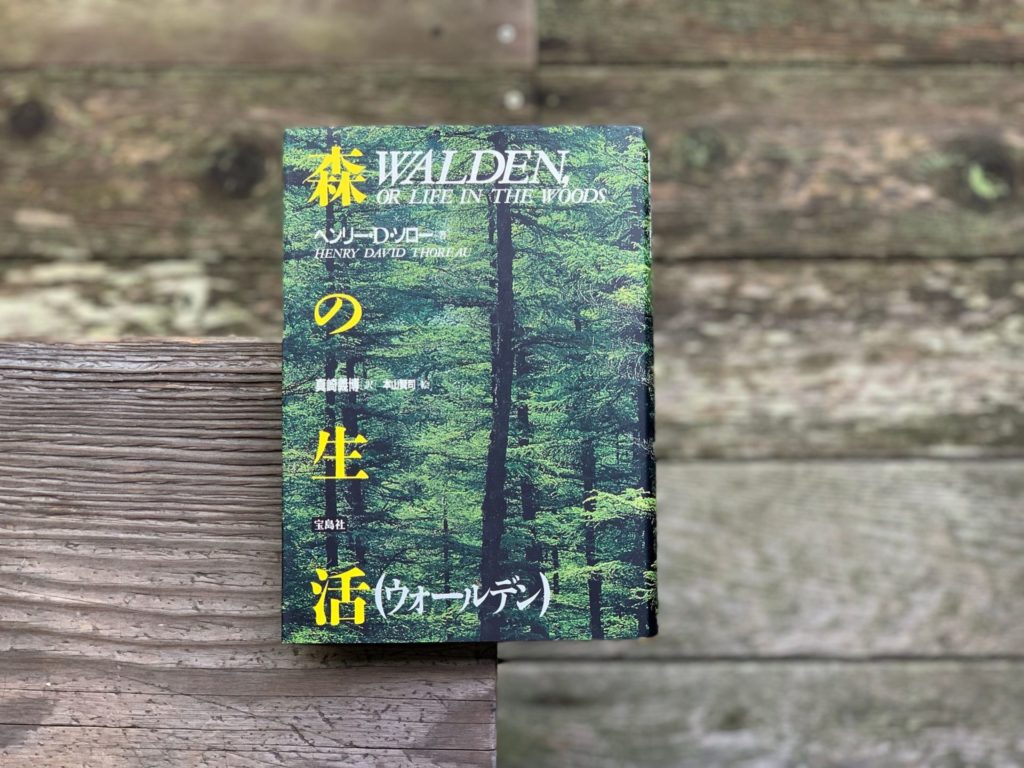

加藤 ソローの『ウォールデン 森の生活』が刊行されたのが1800年代。彼は街での生活をつまらないと考えて「自然に帰ろう」と、森の中に小さな家を建て、畑を作って暮らした。この本はいわゆる自然の中での暮らしを望む人たちにとってある意味でバイブルみたいなものにもなっていて、憧れやトレンドに近いものを形成した。200年くらい前の話だけど、これはなんとなく現代の自然観と繋がってる気がするな。

石崎 はい。そう思います。ソローのような考え方が1800年代に登場したってことは都市化、近代化へのアンチテーゼってことなのかな。

加藤 そう思うよ。だから今でも自然を語る人の感覚のちがいは、都会に暮らす人と田舎に暮らす人との間で顕著に現れていると思う。

石崎 都市化が進んだからこそ、その対局のものとしての「自然」の存在が浮き彫りになっていった、ということですね。今でさえ、都市に住む人たちの自然観は都会と切り離されることで成立している。

加藤 そう。人智を超えたもの、畏れと崇拝の対象だった自然は、都市の形成によって人と隔てられるようになった。

石崎 この200年ほどの間で自然観が変化していった、というのはそういう意味ですね。分け隔てられたことで、人がどう関与するかが語られるようになったし、「ありがたがる」存在にもなった。

加藤 今は、それがさらにマーケティングタームにもなっているように思う。

石崎 マーケティングタームですか。

加藤 「自然のなかでこんな楽しいことがありますよ」「自然っていいよね」という使われ方は、畏怖の対象でもなければ、支配・管理するものとも違う、新しい関係だよね。それって別に悪いことじゃないと思うけど、ぼくはね、それが誰かの手で巧みに誘導されて、山の中入って、森の中できれいな空気吸って……というものだけが「自然」で、それっていいでしょっていうのが、さも社会的なコンセンサスみたいになってるのが、ちょっと気に入らんねんなあ。

石崎 笑。「マーケティングターム」と聞いて思ったんですが、「自然」と「マーケティング」はあまり相性がよくないようにも感じますけどね。マーケティングって人間社会の中だけでの概念じゃないですか。「自然」は一定程度人の社会と対局にあるものと認識されているわけだから、社会の枠組みの中に自然を取り込もうとしている構造はいびつに見えるんじゃないかなあ。そこにみんな気がつき始めてるということはありませんか?

加藤 どうだろ。ソローみたいな野生に帰ろうという純粋な「ウィルダネス(wilderness)」的な考え方からするとそうかもしれないけど、自然観ってどんどん多様になってきてて、ちょっと勉強すると「自然というのは人の手が入ることによってしか維持できなくなっている」なんていう考え方もあったりするんだよね、世の中的には「エコモダニズム」という表現がされていて、ぼくはつまりそれを「自然モダニズム」と理解してそう呼んでいるんだけど。

石崎 へえ!

加藤 で、この自然モダニズム派は「近代以降の科学と技術で地球環境を守る」という環境哲学を持っていて、ともすれば原発推進にも結びついたりする。地球を守るためには人が節制しないといけない。温暖化の原因になる化石燃料や石炭を使うんじゃなくて、クリーンな原子力でエネルギーを生み出そうってわけ。それほど極端じゃないにしても、ひょっとしたらこの「人の手で自然を守ろう」というほうが現在の主流の考え方かもしれない。これってソローが向かおうとした方向とは真逆だよね。

石崎 「自然を愛する」「自然を守る」にもいろんな派閥があるわけですね。社会と離れた自然の中で暮らしたいと思う個人としての幸福もあれば、人の自然との健全な未来のために技術や科学を用いようとする考えもある。

加藤 そう、だからやっぱり自然は多義的なんだよね。イッシーのもやもやが解消されるわけじゃないけど、理由はこのあたりにあるんじゃないかな。

石崎 直観で思う野生的な自然と、マーケティングタームとして使われる「自然」にはねじれが起きるし、そもそも近代以降の自然観自体が多様で一意ではない。それらを混同するときに違和が生まれてしまう、と。

加藤 なんかモヤっとするんだよねえ、「自然」について考え始めると。最初の話に戻るけど、「人と自然」のようにいつの間にか両者が区別されてしまっていることと、人も自然の一部なんじゃないのって話はすごくアンビバレントで、そのジレンマを解消する術ってないじゃない。でもやっぱり自分なりに「自然」はこうだよって言いたい。だからモヤっとする。

石崎 「自然」はモヤる、すごくわかるなあ。「自然はモヤるものなんだ」の前提に立つことが、ぼくにとっては第一歩なのかもしれない。

自然を求める根本にはなにがあるか

加藤 イッシーに聞きたいんやけど、最近はアウトドアブームのような言い方もされるけど、そうやって人が自然を求めていく根本にはなにがあると思う?

石崎 それで言うとぼくの中では「アウトドア」「キャンプ」と「自然」は切り分けて捉えていて。キャンプの要素として、一面緑に囲まれて過ごすのは気持ちがいいとか、家族や友人と過ごすレジャーとして楽しいってのももちろんあるんですが、自分の手で作り出す楽しさが一番の魅力なのかなと思っています。

加藤 どういうこと?

石崎 たとえば自分だけの力でテントを張れるとか、ちょっとのコツがわかれば簡単に火が起こせるとか。自分で寝床をつくることができれば生活できるエリアも移動できる距離も増えるし、火が起こせれば暖も取れて煮炊きができる。「これさえできればどこでも生きていける」っていう実感が人生に強度を付けてくれるようで楽しいんじゃないかなと。十何年前と比べてソロ用の道具が多様に、かつ安価になっているのも需要の表れのように感じます。

加藤 それはイッシーの実感でもあるんかな。

石崎 はい。なので「キャンプ」の文脈では体験を伴っていまの潮流について考察ができるんですが、なぜ人が自然を求めるかについてはあまりわかっていないです。ぼくがそもそも「いま自然を欲してる」みたいな状態にならない。ただ、これはぼくの生まれが田舎で、地元とは物理的な距離が近いからかもしれません。今でもその地元の風景とは繋がり続けてる実感があるから。

加藤 ぼくも田舎の育ちで、山に囲まれて過ごしてきたし、いまもどちらかというと山に近い場所で暮らしてる。庭もある。だからことさら「自然」を求めて何かしようとは思わないけど、東京や大阪で、ふだんコンクリートやビルに囲まれて暮らしている人がたまには緑を見たいよね、という気持ちも、わからなくもない。

石崎 加藤さんは、人はなぜ自然を求めるのだと思いますか?

加藤 関係あるかどうかわからないけど、最近ちょっと見かけて面白いなあと思ってる言葉があってね、「スピラずにスピる」っていう言葉、ていうかあるコラムのタイトルなんやけど、知ってる?

石崎 「スピらずにスピる」!なんですかそれは?

加藤 これ、鳥取の「汽水空港」っていう小さな本屋さんをやってる人が、あるところ*に連載してる文章のタイトルで、イッシーにもぜひ読んでみてほしいけど、ぼくは、もうこの絶妙な表現にちょっと感銘を受けてしまって、なんかこれ今の世の中の人が感じてる空気感みたいなものをすごく端的に表してる言葉ちゃうかなあと思うねんなあ。

*『IN/SECTS』所収

石崎 引力のある言葉ですね。ぼくも、自分はスピってないという自意識と、これはもしかしたらスピってるのかもと思う自分のどちらもが存在していると感じることがあります。

加藤 そうやねん。でね、ここからは彼の言葉ではなくぼくなりの解釈なんだけれど、ぼくからするといまムーブメントとも呼べる「自然」も、まさにこのスピらずにスピってる感じなんちゃうかなあと思えるわけ。

石崎 おお、なるほど。自然について思い焦がれるのはある種スピリチュアルな感覚であって。

加藤 そう、そして、ほんとはみんなどこかでスピりたいと思っている。「自然」はその気持ちを満たしてくれながら、かつ、自分にも他人にも「スピってる」とは思わせないちょうどいいラインにあるものなんちゃうかなって。

石崎 わかってきました。すごい面白い話だ。「スピってる」ってともすれば揶揄する言葉じゃないですか。だから、スピるって言葉が出る前はもっとみんな気軽に、心置きなくスピれてたのかもしれないし。

加藤 山を歩いて美しい風景を目の当たりにすることも、焚き火を眺めてぼーっとすることも、そのこと自体気持ちいいだけじゃなく、なんとなくスピれてる状態、いわゆる「チル(chill)っていうやつ。ぼくはそのこと自体はいいことだと思うけど、だから逆に、この状態を指して「自然っていいよね」みたいな言葉で片付けてしまっていいんだろうか、と感じるんだよね。

石崎 「自然っていいよね」ではなにも言い表していない、ということでしょうか。

加藤 というよりも、「イージーにいきすぎてない?」って感じかなあ。そういう雰囲気だけでなんとなくあたりまえのように乱用されてしまうと、それこそ単なるマーケティングタームになってしまわない?

石崎 はい、はい。自然と対峙したときの目には見えない、簡単には言い表せないよさがあるとして、安易に「自然っていいよね」を使うとその感覚を踏み荒らしてしまう。

加藤 イッシーはその「よさ」の感覚を言葉にできる?

石崎 言葉にできるかは……どうだろう。でも、目に見えない、言い表せない「よさ」があることはわかるし、それは別に都市の外でなくても感じているかもしれない。雪の積もった山並みを見て目の覚めるような気持ちになったり、見たことのない鳥や植物を見て楽しいと感じたりすることももちろんあるけど、街中でも、日の光を感じて頬がゆるんだり、さっと風が吹いて気持ちいいと思ったり、一瞬夏の匂いがしたと思って嬉しくなったり。

加藤 うん、もしかするとそういう話に行き着くのかもね。わざわざ「自然のこれがいいよね」ってことを言うんではなくて、人智のおよばないものに対する、共感とか、懐かしさとか、記憶とか、そういうのってきっと個々の中にあるんだよ。

そしてそれを感じるためのアンテナは人によって違う。「自然」はそこにたどり着くための、ひとつの相性のいい手段なんちゃうかな。すべての人が心の中に目に見えないもの、領域を持っていて、その人智の及ばないものとなにかしら感応し合う。なんかだんだんその感応に意味があるように思えてきたな。

自分のなかに世界の一部を引き付けていくこと

加藤 さて、うまく漂えたんかな、「自然とはなんであるのか」、どう?

石崎 うん、うん。ぼくの中では最初に加藤さんが「よくわからない言葉の典型なんちゃうかな」と言ってくれたときからすごく安心していて。そのわからなさを深掘りしていけた気がします。自然という言葉の「わからなさ」を計ることがぼくにとって大事だったんだろうなあって。

加藤 けっきょく結論はないんだよね、この、人と自然の話。でも自然と呼ばれるものはいろんなかたちで身の回りに流れてて、だからこそ「自然とはなんなのか」みたいなことを意識する。こんなふうに結論はないかもしれないことを考えてみることが、生きていくことをちょっとだけ豊かにするんじゃないかとも思ったりするんだよね。

石崎 はい。逆説的だけれど、ぼくは自然について思いを巡らせたり、語ったりするなかで、「自然」という言葉を自分がだんだん使わなくなっていけばいいなと思いました。すべて、分けて考える。

加藤 分けるというのは?

石崎 自然が多義的すぎるってことからの気づきなのですが、内包しているものが多すぎるから、それをなるべく細分化して考える。ぼくにとってキャンプは自分の実感を伴ってるから「自然っていいよね」と切り離して考えられたように、「気候」「動植物」「環境問題」「レジャー」「地球」「山」「川」のように具体化させて考える。表現を「自然」に逃げない。雨、風、木の葉、日の光、鳥の声。そうやって、もっと細部で世界と触れ合っていく。

加藤 いいね。自然に限らずだけど、いろんな価値が同時に存在しているというのが面白いところだからね、ものごとの。ときにそれはアンビバレントなものであったりもする。気候変動に憂いや義憤を感じながら、車に乗ってキャンプに出掛ける、みたいな矛盾を認識して、それをきちんと受け入れるということかもしれない。

石崎 そうですね。加藤さんはどうですか、なにか新たな気づきなどありましたか?

加藤 「スピらずにスピる」の話でも思ったけど、重要なのは、どれが自然か自然じゃないかよりも、目に見えないものとのギブアンドテイクを健やかに成立させることなんじゃないかなって。

石崎 どういうことですか?

加藤 たとえば焚き火の炎を見てほわっとした気分になる。それは炎ってものが人の心にもたらすなにかのエフェクトだよね。でも、その炎は人が起こしている。だから、そこで静かにギブアンドテイクが行われている。そのプラスマイナスがあって、自分の心が落ち着く効果が発生する。

雨がたくさん降って、川があふれて、人が困る。でも雨が降らないと米ができなくて、それも困る。雨が降ること自体はただの現象にしかすぎないけれど、その中にちゃんとしたギブアンドテイクがあるからそれでイーブンじゃないの、みたいな。

石崎 ぼくの自然を細かく認識していく話と、加藤さんの言う目に見えないものと交感していく話、一見逆のことを言っているようだけどこれは同じ話かもしれない。

加藤 そう思う。個のなか、自分のなかに、世界の一部を引き付けていく、名前なんかつけなくてもいいから、感じる。そういう話なのかもね。

石崎 「自分のなかに世界の一部を引き付けていく」すごく、すごくいい。夏目漱石が晩年、友人の津田清楓に宛てた書簡を思い出します。

“世の中にすきな人は段々なくなります、さうして天と地と草と木が美しく見えてきます、ことに此頃の春の光は甚だ好いのです、私はそれをたよりに生きてゐます。”

──大正3年3月29日(日)津田青楓あて書簡

(『漱石全集』 第24巻)

石崎 だからかな、ぼくの中で自然について考えることと「死」について考えることは繋がっていて。草や木や動物のことを考えると、今の自分をぐっと引きで見て、この地球に生まれ、一匹の動物として死んでいくことと重なっていく。そこで自然と自分が同化していく。

加藤 めちゃくちゃいいじゃないですか。その感覚はたぶんイッシーよりもぼくの方がリアルですよ。

石崎 うん、うん。

加藤 必ず死ぬじゃないですか。生き物は必ず死ぬ。必ず死ぬ、ということが自然。けっきょくそこか、って。その想いの中に漱石の言葉が浮かび上がる。

石崎 漱石は自然って言葉を使ってはいないけど、わざわざ人と対比してまで、天と地、草と木、春の光の美しさとその中にいる自分を描いた。漱石も自分のなかに世界の一部を引きつけていたのかもしれませんね。

加藤 もう、むちゃくちゃいい。実にそうなんですよ。「美しく見えてくる」はリアリティがあるなあ。

──対談を終えて

加藤

対話の終わりごろにイッシーから、漱石の「世の中にすきな人は段々なくなります、さうして天と地と草と木が美しく見えてきます」という宝石のような言葉が一陣の風のように降りてきて、ずっとモヤっとしていたぼくの気分を、落ち着かせてくれた。

ぼくたちがああでもないこうでもないと迷走しながら考えてきたことの本質のようなものが、こんなシンプルな言葉で、しかもとても爽やかに表現されている。

でも、その言葉がこんなふうにすんなりと腑に落ちるのは、きっとぼくたちが真摯にこの「自然」という言葉のことを考え続けてきたご褒美のようなものに違いないと、勝手に思っている。

そして不思議なことに、そういう目に見えない果実が、この対話にはなぜかいつも用意されている。

うまく言葉にはできないけれど、彼がときおりSNSにあげる写真を見るだけで、彼が自然をどんなふうにとらえているかぼくには感じることができるし、ぼくが「自然」という言葉を、どういうつもりで俎上にあげたかは、たぶん彼も感覚的にはわかっていたはずだ。

でもやっぱり会って話すのはとても大切なことだ。

人との対話は珠玉だなあと思う。

顔を見ながら話すことで、思いもよらなかった気づきや、まったく知らない言葉に出会うことだってできるわけだから。

録り終えたあとの食事の途中で「明窓浄机」という、これも漱石の晩年の、澄み渡った湖面のような境地を表す言葉を、イッシーがふっと口にだした。

「人生について考えることは、自分も自然の一部だと認識すること」

ジャズのミュージシャンが、ひとつのテーマをモードでセッションするみたいに、歳の離れた友人とのこの言葉の海への旅を、もう少し愉しんでいたいと思う。

石崎

うちのばあちゃんはじいちゃんのもとに嫁いできたとき、もはや庭と呼べる有様ではない、干からびた土と雑草だけの敷地を見て、これはあまりにさびしいととにかく思いつくままにたくさんの花や木を植えたらしい。それから数十年、ぼくが物心つく頃には、庭の植物たちは大した手入れもされずに、伸びたい放題に成長していて、父はそれをいつも疎ましがっていた。

父は父で、人が嫌いでめだかが好きという変わった人物で、地球のためには人は滅びた方がいいとひとりでよく嘯いていた。父は庭でも室内でも植物を育てることはしなかったが、山を散策したり滝を見に行ったりするのは好きで、ぼくもよく連れて行かれた。

ふたりともおそらく自然なるものを愛してたのだと思うけど、自然という言葉を使ってそれらを表現したことはなかった。ぼくが自然を捉えきれないのはだからなのかもしれないと、今回の対話を通して思った。都会からおおきく外れた田舎で過ごす僕たち家族は、ある意味で当たり前のように自然の中にいて、その前提に立った上で、花にせよ滝にせよ、そのうえさらに何を求めるのかを考えて暮らしていた。

東京で生活し、年を経るごとに、「自然」について語られるのを耳にする機会が増える。文脈に合わせて、「自然」という言葉を使って応答することもできる。それでもどこかで「自然ってなんだよ」と消化不良な気持ちになっていた僕は、(対話のなかでも言ったけど)加藤さんが今回「『自然』ってよくわからない言葉の典型なんちゃうかな」と語り出してくれてすごく安心したのだった。

前回の対話と同様、正体のわかっていない言葉についてふたりで話してみると、意外なところに漂着する。僕にとっての自然がなんなのかを定義できるようにはならなかったが、もやもやを抱えていた自分は肯定され、植物の世話をするばあちゃんと、滝を見る父と、東京で季節の風を感じながら自転車に乗る自分は同じ感覚を共有しているのだと今は想像できる。

(続く)